der lange weg zur Demokratie bei der Arbeit

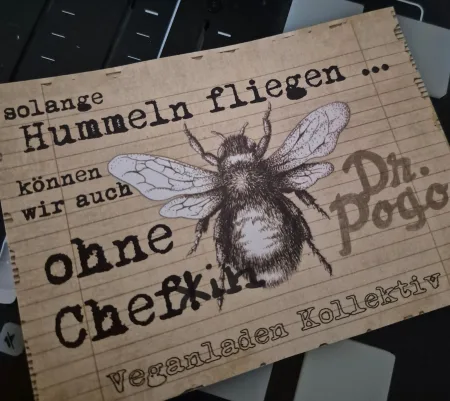

Diese kleine Karte inspiriert Menschen, ihre Arbeit selbst in die Hand zu nehmen.

… einen neuen Weg.

Die Gruppe um “Duik” sollte auch Teil des Films werden. Leider kam COVID dazwischen.

Ich hab versucht von Anfang an dabei zu sein.

Sie waren sofort Feuer und Flamme für den Film!

Durch sie kam richtig Schwung in die Kiste!

Leider hat das nicht geklappt…

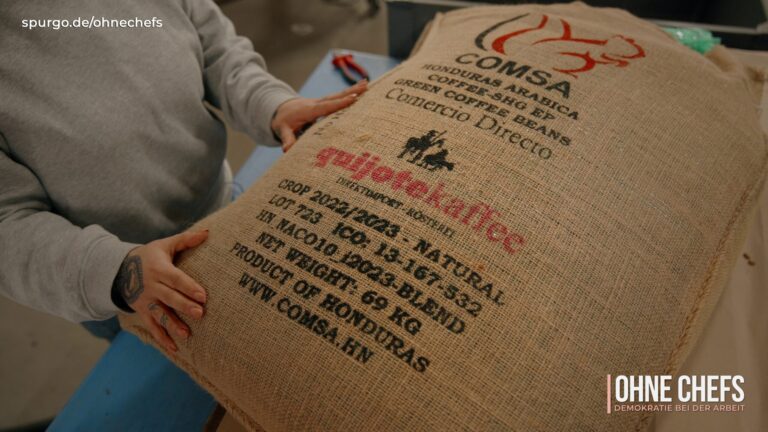

ein wundervoller Wrap!

Workers Unite! Film Festival

Ein Dokumentarfilm über deutsche Kollektivbetriebe läuft im Wettbewerb beim „Workers Unite! Film Festival“ in Manhattan. Die ersten Schritte dahin haben aber etwas … wackelig begonnen.

Wie es begann ...

„Eigentlich ist das ganz einfach“, meinte der liebenswürdige Andreas bei meinem aller ersten Interview. Die Frage war, wie man einen Kollektivbetrieb gründet – also ein Unternehmen, das demokratisch funktioniert und den Arbeiter:innen gehört.

Das berliner Kollektiv “Dr. Pogo” hat mich mit diesen Postkarten inspiriert über dieses ganze “Chef-Ding” nachzudenken.

Andreas ist ein begeisterter Kollektivista, wie sich die Mitglieder in einem Kollektiv sich selbst gerne nennen. Kein Wunder also, dass für ihn der Weg zu einem selbstverwalteten Betrieb in Belegschaftshand ganz einfach ist.

Mit Andreas vom Berliner Veganladen-Kollektivs Dr. Pogo begann meine Reise in die Welt der Kollektivbetriebe. Er gab mir als einzige:r, willige:r Kollektivista in einem großen, leeren Tanzraum in seinem Wohnprojekt ein verhalltes, schlecht ausgeleuchtetes Interview. Mein Uralt-Camcorder und ein Ansteckmikrofon mit ungelogen fünf Metern Kabeln waren damals alles, was ich mitbringen konnte.

Viel Szenesprech, eine ganze Reihe an Wörtern, die mir komplett fremd waren und trotzdem eine Idee, die mich bis heute begeistert: Geht ein Leben auch ohne Chefs? Können wir Wirtschaft auch demokratischer und solidarischer denken?

In besagtem Veganladen gab es eine Postkarte mit dem Spruch:

„Solange Hummeln fliegen, können wir ohne Chef:in“

Kolle ... was?!

Kollektivbetriebe sind Unternehmen in Selbstverwaltung. Das klingt schon etwas sperrig.

Um es etwas simpler auszudrücken: Den Menschen die in einem Unternehmen arbeiten, gehört das Ding auch. Und alle aus der Belegschaft haben die gleichen Rechte und stimmen deshalb gemeinsam über große und kleine Entscheidungen ab.

Es gibt vielleicht Investor:innen, aber die haben keinen Einfluss, in welche Richtung der Betrieb steuert. Meistens handeln diese Externen Geldgeber:innen aus freien Stücken, weil sie die Idee dahinter unterstützen.

In Berlin wurde ich natürlich fündig: Rupay Dahm hat mir geholfen Kollektivbetriebe zu finden und zu verstehen.

Und auch Rupay ist trotz seines 9-to-5 Jobs in einer Anwaltskanzlei Unterstützer für „die Sache“. Warum nicht auch einen Film machen, der unterstützt?!

Aber das hat Rupay Dahm im Interview eigentlich viel besser beschrieben. Ihn kannte ich schon aus meiner Zeit bei der Freien Arbeiter:innen Union (FAU) Berlin. Als selbstorganisierte Gewerkschaft haben wir da versucht zumindest in unserem Arbeitsalltag ein wenig mehr Demokratie zu fordern. Und Rupay hat als Arbeitsrechtsanwalt und gewerkschaftlicher Berater eine Menge Leute von uns vor üblen Machenschaften der Bosse bewahrt. Zumindest bin ich davon fest überzeugt.

„Erste Hilfe bei Problemen mit dem Chef leistet immer die Gewerkschaftsarbeit!“ – Rupay, Kollektivberater & Anwalt

ZickZack : (Ohne) Chef-Momente

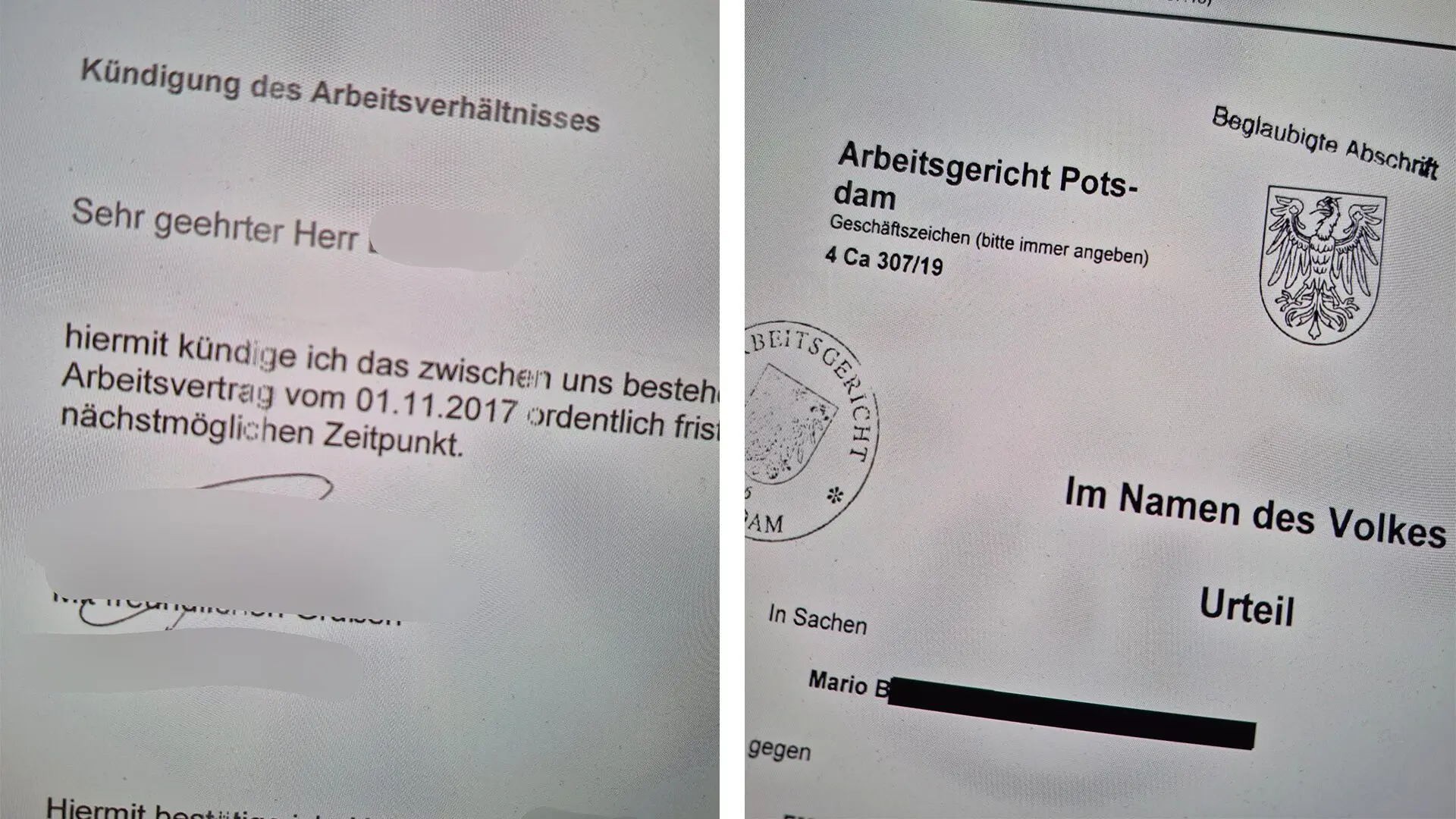

Das erste Interview mit dem scheinbar ewigen Optimisten, Andreas, war im Kasten und dann kam der echte „Chef-Moment“: Meine damalige Chefin kündigte mir, nachdem ich ihr höflich mitgeteilt habe, dass ich es kacke fand, meinen Kollegen kurz vor Weihnachten fristlos rauszuwerfen.

Nach etwas Wut und einem Rechtsstreit (den ver.di nicht führen wollte, aber ich trotzdem gewann – ätschebätsch), wuchs in mir der Wunsch, diese Wut in etwas Kreatives und Nützliches zu verwandeln. Ich will zeigen, dass es auch ohne Chefs geht.

Damit hat’s angefangen: Am 13.12. wurde ich gekündigt, weil ich meinen Kollegen in Schutz genommen habe.

Es folgten eine Menge Emails an Kollektivbetriebe oder Genossenschaften, die ich irgendwie spannend, toll oder cute fand. Viele antworteten – ein paar sagten, sie haben keine Zeit – andere wollten sich nicht einreihen neben echte Kollektive, weil sie ja trotz flacher Hierarchien trotzdem ein:en Chef:in hatten.

Aber Corinna, Quynh, Kolle und Edu haben sich von Anfang an ganz schön ins Zeug gelegt, dass dieser Film Wirklichkeit wird: Nach meiner unbeholfenen Email an das Zick Zack Kollektiv gab es kurz nach dem Plenum eine Zusage und dann sogar schon bald den Dreh in ihrem kleinen Büro in Dresden-Neustadt.

Während vor dem Fenster Bagger die Straße aufrissen und die Presslufthämmer dröhnten, haben wir drinnen einen Interviewmarathon durchgezogen: Jede:r hatte eine Stunde, dann noch Plenum. Ich fühlte mich währenddessen wie ein Schweiß-Klopps, der versucht den Fragenkatalog abzuarbeiten. Aber dank meiner zweiten Kameraperson, Isabel, konnte ich zumindest sicher sein, dass der Film „im Kasten war“, wie die Boomer sagen würden.

Radikalecker : mein persönlicher Shootingstar

Radikalecker : mein persönlicher Shootingstar

Bei irgendeinem Event wurde mir ein DIY-Flyer in die Hand gedrückt: Der Laden hieß Radikalecker und warb recht simpel mit den Schlagworten vegan, Café und kollektiv. Radikal UND vegan?! – I’m all in!

Ich interviewte die Kollektivistas, die bisher vor allem „Küche für alle“ organisiert haben – ein Brunch für ein paar Euro, meist direkt im Kiez. Mein Interview taugte sogar als Crowd-Funding-Film, um ihre erste Location in Berlin-Neukölln zu eröffnen. Aber bis es so weit war, vergingen einige Jahre – vor allem, weil der Mietenmarkt in Berlin auch für die Gastronomie ein Desaster ist.

Mein erster Film mit einem Kollektivbetrieb war dieses kleine Crowdfunding-Video über RADIKALECKER.

Obwohl COVID-19 noch in vollem Gange war, starteten sie dann 2022 durch: Café und Kuchen direkt am Hermannplatz.

Für mich hieß das natürlich, dass ich sogar ein Kollektiv beim Wachsen beobachten konnte. Mit meiner neuen, gebrauchten Kamera interviewte ich Fay und Cathrin und durchlöcherte sie zu ihrem Werdegang und dem „warum“ hinter ihrer Entscheidung, einen Kollektivbetrieb zu gründen.

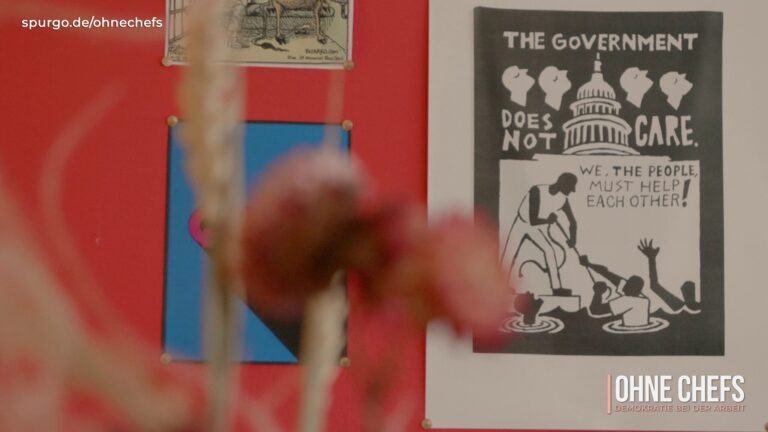

„Wir leben in einer unterdrückenden Gesellschaft. Und wir möchten etwas dagegenstellen.“ – Fay, Radikalecker

Leider verließ Cathrin bald das Kollektiv wieder – damit war dann leider auch ihr Interview nicht mehr passend für meinen Film. Vorrangig, weil ich ja zeigen wollte, dass Kollektivbetriebe wirklich funktionieren – aber auch, weil sie über Dinge geredet hatte, die inzwischen wieder ganz anders waren.

Jetzt mussten wirklich neue, aufregende Kollektivbetriebe her, mit denen ich reden konnte.

Rainboxlab : Ein (fast) Ausflug nach Frankreich

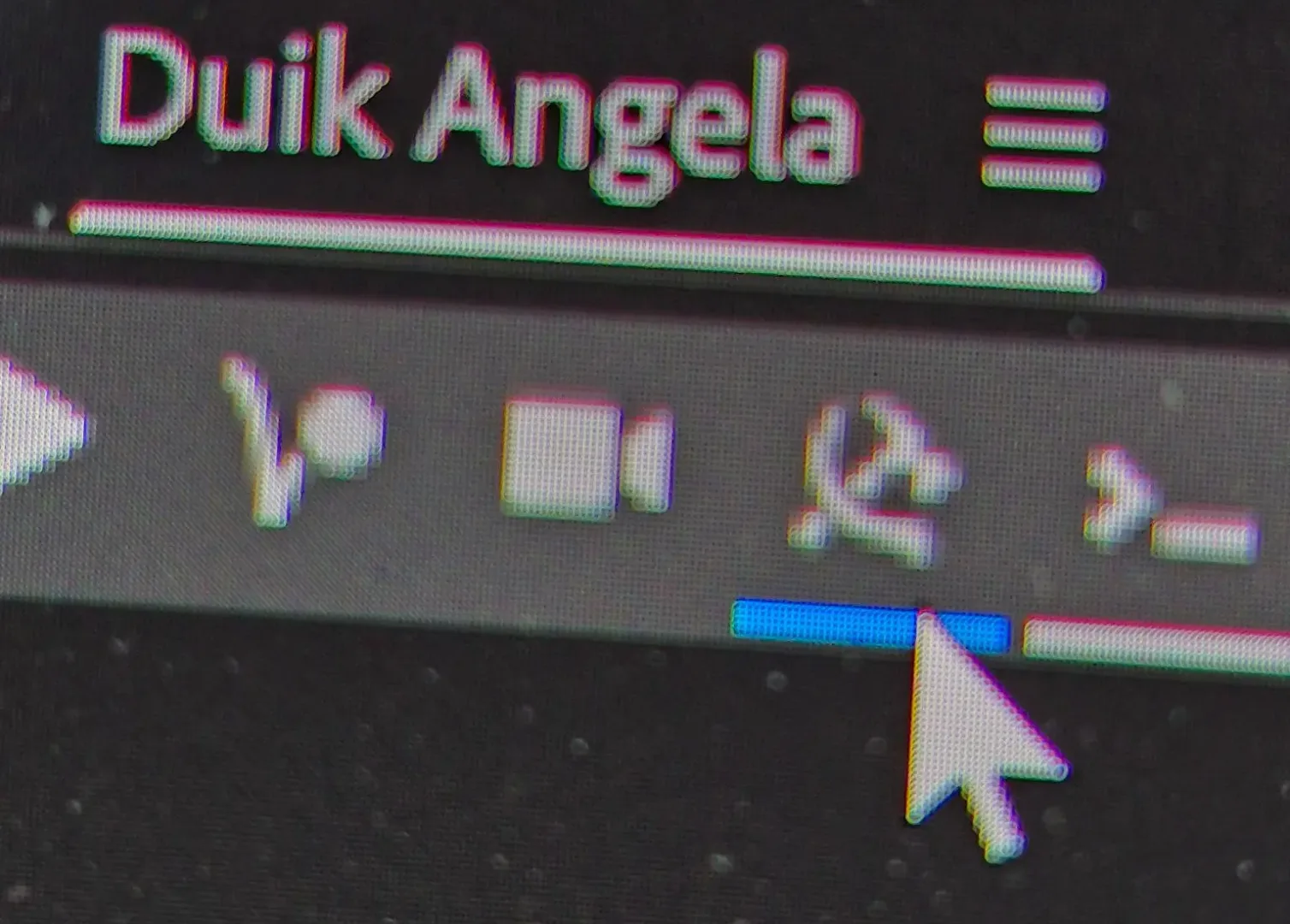

Wenn ich nicht gerade die nächsten, großen Kinofilme schneide (/ironie), bin ich eigentlich Motion Designer. Da lässt man Figuren, Texte und anderes quer über den Bildschirm fliegen. Vieles davon ist harte Arbeit – anderes ist dank Tools wie DUIK recht simpel.

Und wer genau hinschaut bei diesem Tool erkennt eine Art Hammer und Sichel. Und auch die Website der Macher:innen sah verdächtig aus: Eine .coop-Domain, die eigentlich nur Genossenschaften haben dürfen.

Wer will, erkennt hier mehr, als nur den Button zu den “Tools”. (Aus der Software Duik Angela)

Ein paar Mails später stand der Plan fest, Nicolas (Duduf) und Ana in den französischen Alpen zu besuchen. Sie sind Teil des RainboxLab. Für arte und Co. machen sie animierte Kurzfilme und entwickeln nebenbei noch Highend-Tools für Animationssoftware.

Tja. Und dann kam leider COVID-19 dazwischen. Meinen Kamerapartner und Mit-Enthusiasten Max hatte es leider kurz vor der Abreise erwischt. Damit war unser kleines Tête-à-Têtein den Bergen von Savoyen leider abgesagt.

Statt in die französischen Alpen ging es dann nach Lübeck.

Khora : eine gescheiterte Revolution

Ein wiederkehrendes Thema scheint COVID-19 zu sein: Es hat nicht nur an diversen Stellen mein Vorhaben torpediert – was doof, aber nicht gravierend war. Dieser bekackte Virus hat auch einiges auf den Kopf gestellt.

Zum Beispiel entschied sich der Lieferdienst Deliveroo von heute auf morgen das deutsche Geschäft zu verlassen und kündigte damit hunderten Kurierfahrer:innen. Die FAU (und andere Gewerkschaften) hatten alle Hände voll zu tun. Aber wirkliche Abhilfe aus diesem Moloch von Startups neben Deliveroo, Lieferando, Gorillaz und Co. gab es nur an einer Stelle: Khora – der kollektive Lieferdienst.

Die ersten Gespräche mit der bunten Gruppe war sehr zuversichtlich: Mit der OpenSource-Software CycleCoop hatten sie einen kompetenten und vor allem gleichgesinnten Partner gefunden, um ihren Traum vom „Essenslieferdienst-in-gut“ Wirklichkeit werden zu lassen. Business Insider, ntv und andere gaben dieser Idee immensen Vertrauensvorschub – und die Menschen auch.

Aber gegen Venture-Capital-Giganten hat jede moralisch überlegene Idee leider das Nachsehen. So blieb es leider beim ersten Gespräch und der Kontakt mit Khora verstummte, weil sich das Kollektiv knapp zwei Jahre nach dem glorreichen Start nicht mehr durch ihren Service finanzieren konnte.

Besonders traurig: An meinem Geburtstag haben sie aufgehört… Is it me?!

nd : vom antifaschistischen Flyer zur genossenschaftlichen Tageszeitung

Besonders spannend fand ich die Umwandlung der Tageszeitung „Neues Deutschland“ in eine Genossenschaft. Heute nennt die Zeitung sich nur noch nd.aktuell und möchte linken Journalismus in die Welt bringen.

Gegründet als antifaschistisches Flugblatt und während der DDR-Zeit als Parteiorgan weiterbetrieben, gab es nach dem Zusammenschluss der Deutschländer einen Neubeginn, mitfinanziert auch von der Linkspartei. Aber im Zeitalter der Zeitungskrise, versucht das nd.aktuell nun den Start in eine Community-gestärkte Genossenschaft.

Meine Kurzdoku zur Gründung der nd.Genossenschaft. (leider nie veröffentlicht)

Schon ein Blick in jeden beliebigen Zeitungskiosk zeigt, dass das kein leichtes Unterfangen wird: Fast kein Blatt gehört nicht einem Konglomerat, das alles unter „News“ verkauft, was früher mal „Hetze“, „Propaganda“ oder „Klatsch“ gehandelt wurde.

Ich wollte mit dabei sein und habe ein paar Interviews geführt und die erste Genossenschaftsversammlung im August 2021 begleitet.

Leider scheint das „nd.aktuell“ eher im Alltagsgeschäft und von den multiplen Krisen aufgefressen zu werden. Ein richtiges Leben ohne Chefs wurde so doch nicht einfach machbar. Aber wer weiß, wohin die Zeitung noch geht.

Gesundheitskollektive – Dresden und Hamburg

Gesund sein und bleiben ist ein soziale Frage: Gerade in Regionen, die von prekären Lebensverhältnissen gekennzeichnet sind, weisen die Menschen eine überdurchschnittliche Krankheits- und Morbiditätsrate auf.

Die Poliklinik Veddel ist ein interdisziplinär versorgendes Stadtteilgesundheitszentrum auf der Veddel in Hamburg. Derzeit leisten dort fünf Fachbereiche ambulante Primärversorgung. Es gibt einen Allgemeinarzt, die Sozial- und die psychologische Beratung, eine Community Health Nurse und eine Hebamme. Zudem leistet die Poliklinik Gemeinwesenarbeit, die eindeutig der Gesundheitsarbeit zugerechnet wird.

Leider kam auch hier COVID-19 dazwischen: Die Poliklinik hatte alle Hände voll zu tun und musste sich auf die neue Situation schnell anpassen. Daher bleib keine Zeit für Interviews und langes Begleiten mit der Kamera.

Bei der “Kollektive Radtour in Dresden” haben sich “alteingesessene” Betriebe und Vorhaben in Gründung vorgestellt.

Während der Kollektiven Radtour in Dresden stellte sich auch eine andere Initiative vor, die ein ähnliches Projekt im Sinne der Polikliniken umsetzen will: In der sächsischen Hauptstadt wollen sie eine interdisziplinäre und gemeinschaftliche Gesundheitsversorgung mit Bezug zum Lebensumfeld aus einer Hand bieten. Das Gesundheitskollektiv Dresden hat inzwischen die ersten Schritte gemeistert und kann die Gegend mit einer Gesundheitssprechstunde oder anderen Intiaitiven versorgen.

Der Ziel eines Stadteil-Gesundheitszentrum rückt also immer näher. Vielleicht kann ich sie ja in der Zukunft nochmal besuchen.

Macht und Machtgefälle

Ich habe gelernt: Wo immer Macht sich sammelt, entsteht Ungleichgewicht. Und auch in Kollektiven muss man arbeiten, um das Gleichgewicht zu halten.

Es gibt Streit, Konflikte, Müdigkeit. Aber es gibt auch Solidarität, geteilte Verantwortung und das Gefühl, wirklich gehört zu werden.

Vielleicht ist das die eigentliche Revolution:

Nicht mehr für den Chef, sondern gemeinsam mit anderen zu arbeiten.

Ausblick

Heute läuft „Ohne Chefs – Demokratie bei der Arbeit“ auf Festivals – von Berlin bis New York. Aber die wichtigste Reise bleibt die zu den Menschen, die zeigen, dass Arbeit ohne Chefs keine Utopie ist.

Am liebsten hätte ich noch viel mehr Zeit und Geld in dieses Projekt gesteckt, denn ich finde es bleibt so viel Potential auf der Strecke. Falls ihr also Produzent:innen oder Chefs von Streamern seid: Schreibt mir doch eine nette Email 😉

Ich hoffe, dass der Film Diskussionen anstößt – über Jobs, Stellenangebote, Home Office, und darüber, wie wir in Zukunft gemeinsam arbeiten wollen.

Arbeiten ohne Hierarchien und das in dieser Wirtschaft!? Meine Dokumentar gibt einen Einblick in die Welt der Kollektivbetriebe.